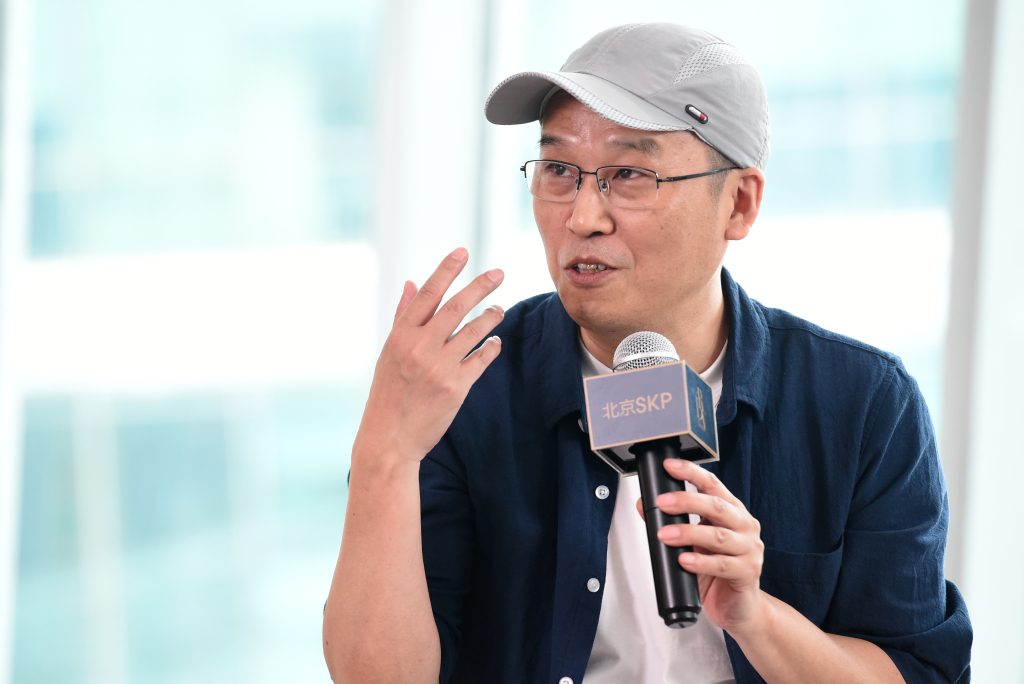

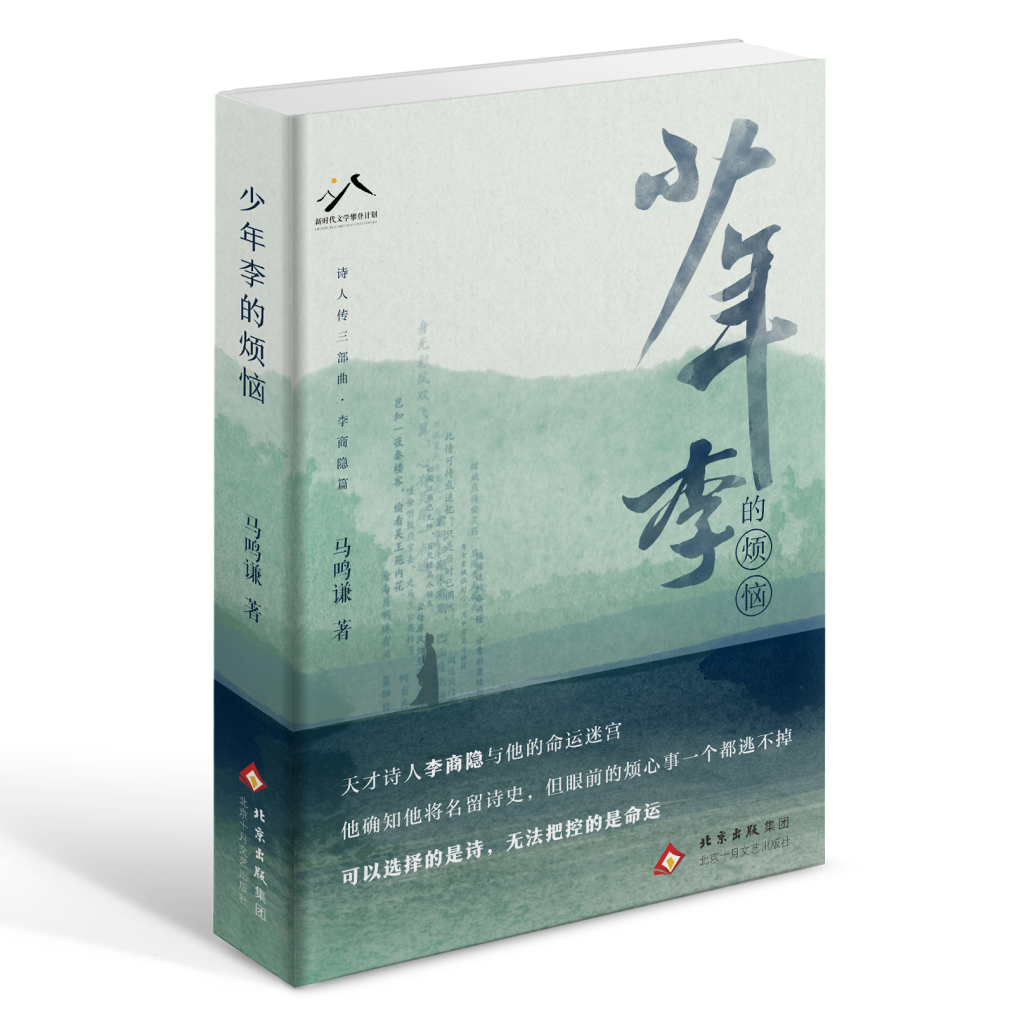

近日,“天才诗人李商隐与他的命运迷宫——《少年李的烦恼》新书分享会”在北京举办。对于本书作者马鸣谦而言,本次写作本身就是一场文化寻根,他受前辈学者陈贻焮、郑在瀛等的指引,进入李商隐这座“迷宫”,他称自己的写作“站在古典文学的延长线上”。

马鸣谦选择以小说的方式开启李商隐,全书结构包括七个类似短篇小说的篇章加一个附录。从主人公心理层面、社会活动入手,以诗人李商隐少年学道、青年应举、中晚年官场挣扎及三阶段的爱情、亲情、友情为重点,各篇章之间有时空和叙事情节的往还交织,附录部分则是李商隐友人和令狐绚的回忆,时间如同李商隐笔下的“巴山夜雨”,在小说中循环涨落。

为写作《少年李的烦恼》,马鸣谦也做了大量的前期准备,包括阅读已有的国内外历史小说进行参考,例如鲁迅先生的《故事新编》、施蛰存、冯至的历史题材创作以及短篇集《中国现代作家历史小说选》等。

在活动中,几位专家与主持人各自分享了自己最喜爱的李商隐诗作。马鸣谦表示,《夜雨寄北》这首诗内含的时间模式直接启发了小说构思,因此同样采取了时间回环结构,用六个类似短篇的篇章加以连缀,后面以李商隐好友的证言作为收尾,以回望李商隐的人生,试图以此描绘出李商隐的一个全息像。

马鸣谦

文史作家张向荣和大家进行历史小说创作的探讨。他谈起今天面向大众的历史写作,强调对于历史上的典章制度、文物建筑的考据的必要性,书写者要将现代小说与历史小说相结合,创造出真正意义上的面向现代人的严谨扎实的历史小说。谈起历史小说的现代性书写,他表示,“什么是现代性?它怎么体现在古代的人里面?这个难度非常大,因为史料也很少记录一个古人的心理描写,很少去记一个现代人可能会经历的情绪、某些情感的崩溃、虚无,或者荒诞、无聊,这样一些东西在古代史料里面相对来说,不能说绝无仅有,但确实很少能见到,但这恰恰是我们作为一个现代人阅读文学作品的时候希望跟它产生接触、形成共鸣的一些点。”

北京大学博雅特聘教授杜晓勤从历史小说谈到历史剧的创作,“我觉得这是中国传统文化、中国古典文学精神在当代的一个很好的延续。如何打破古今隔阂,让传统文化能够熏染当代人的身心,是一个复杂又很崇高的工作。”对于小说、电影、短视频等多种方式对传统古典文化的传播,他表示,可以接触多种多样的媒介,这是生于这个时代的便利之处,然而最终要回归文本,才能领悟古典文学的真正妙处。“归根结底要重新抱朴归真,直面文本,从文字之间理解作品,理解生命”。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论